先日、「未来がまた一歩近づいた!」と興奮するようなニュースが飛び込んできました。

それが、東京大学と大阪大学などの共同研究チームが発表した「ヒータ内蔵型ナノポア」という、とんでもないナノデバイスの開発です。

「またなんか難しい専門用語が…」と思ったそこのあなた、ちょっと待ってください! この技術、僕たちの生活を根底から変えてしまうかもしれない、SF映画のような可能性を秘めているんです。えてしてこのような技術とは、人目につかないところから始まるものです。

この記事では、化学生命工学を学ぶ僕の視点から、このニュースの「一体何が、どうヤバいのか?」を、どこよりも熱く、そして分かりやすく解説していきます!

何が「ヤバい」のか?

まず結論から。この「ヒータ内蔵型ナノポア」がなぜ革新的なのか、ポイントは3つです。

- 長年の「悩み」をエレガントに解決した! これまでDNA解析の精度や速度を上げる上で、大きな壁となっていた「DNAの二本鎖を、いかに効率よく一本鎖にほどくか」という問題を、”局所的に温める”という驚くほどシンプルで賢い方法で解決しました。

- 低コスト・低電力・高精度への道を開いた! 装置全体を温めたり、特殊な薬品を使ったりする必要がないため、DNAへのダメージが少なく、低電力で動きます。これにより、より正確で、より安価なDNA解析が可能になります。

- 一家に一台「DNA鑑定装置」の時代が来る!? この技術は非常に小さく、頑丈で、量産にも向いています。将来的には僕らが毎日使っているスマートフォンのような小型機器に組み込まれ、誰もが自分の遺伝子情報に手軽にアクセスできる未来を拓く可能性を秘めているんです。それを活用したビジネスも生まれていくことでしょう。

そもそもDNA解析って?ナノポアシークエンサの課題

この発明のすごさを理解するために、まずはDNA解析の基本と、これまでの課題について少しだけおさらいさせてください。

僕たちの体の設計図であるDNAは、「二重らせん構造」という、2本の鎖がねじれ合った非常に安定した形をしています。例えるなら、2本の紐ががっちり絡み合ったロープのようなものです。

このままでは、中に書かれている遺伝情報(塩基配列)を読むことができません。そのため、DNA解析の第一歩は、この絡み合ったロープをほどいて、1本ずつの紐(一本鎖DNA)にすることから始まります。

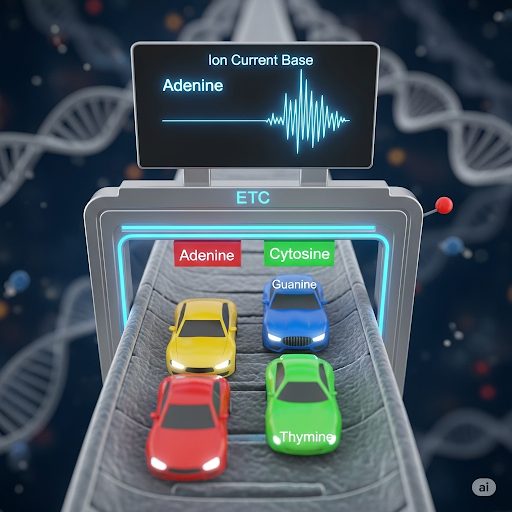

このDNA解析を行う装置として近年注目されているのが「ナノポアシークエンサ」です。 これは、ナノメートルサイズの非常に小さな穴(ナノポア)に、一本鎖になったDNAを通過させ、その時の電気的な変化を読み取ることで、設計図の内容を解読する技術です。

イメージとしては、DNAが「高速道路のETCゲート」を通り抜ける車のようなものです。ゲート(ナノポア)をどんな車(DNAの塩基)が通ったかを、料金所のセンサー(イオン電流計)で瞬時に読み取る。

画像:Geminiで作成したイメージ画像

このナノポアシークエンサには、現在主流の「生体ナノポア」と、次世代として期待される「固体ナノポア」の2種類があります。

- 生体ナノポア:タンパク質でできた穴。精度は良いが、壊れやすく、量産が難しいという弱点があった。

- 固体ナノポア:シリコンなどでできた人工の穴。頑丈で量産向き、小型化も可能。スマホ搭載も夢じゃない!…が、一つだけ大きな課題がありました。

それが、「DNAを一本鎖にほどく有効な手段がなかった」ことです。 液体全体を温めたり、薬品を使ったりする方法では、DNAが傷ついたり、測定の邪魔(ノイズ)が増えたりして、うまくいかなかったのです。頑丈で便利なETCゲートはできたのに、肝心の車(DNA)がうまく1台ずつゲートに入ってくれない…。そんなジレンマが長年、この分野の研究者を悩ませていました。

”ナノヒータ”という逆転の発想

さて、お待たせしました。今回の東大・阪大チームの発明の登場です。 彼らは、この長年のジレンマを、逆転の発想で解決しました。

「全体を温めるから問題が起きる。なら、必要な場所だけ、必要な瞬間だけ温めればいいじゃないか」

そうして開発されたのが、今回の主役「ヒータ内蔵型ナノポア」です。 これは、固体ナノポアのすぐそばに、白金でできた極小のヒータ(ナノヒータ)を設置したものです。

このヒータに電気を流すと、DNAがゲート(ナノポア)をくぐる直前の、ごくごく狭い空間だけがピンポイントで高温になります。その熱で、二重らせんのDNAは「アチッ!」とその場でほどけ、一本鎖になってナノポアに吸い込まれていくのです。

これは、寒い冬に部屋全体の暖房をつけるのではなく、コタツに入って足元だけを効率的に温めるのに似ています。エネルギーの無駄がなく、頭がボーっとする(測定ノイズが増える)こともない。非常にエレガントな解決策です。

画像:Geminiで作成

この技術によって、研究チームはこれまで困難とされてきた4万塩基を超える長い一本鎖DNAの検出に、世界で初めて成功しました。これは、ほんの数ミリワットという小さな電力で達成された、驚くべき成果です。

この技術が拓く未来

では、この発明が実用化されると、僕たちの世界はどう変わるのでしょうか?プレスリリースにも書かれていますが、化学生命工学を学ぶ僕の視点から、その可能性を妄想してみます。

- 医療の超・個別化(パーソナライズ) がん治療などで、患者さん一人ひとりの遺伝子情報をその場で迅速に解析。どの抗がん剤が最も効果的か、副作用のリスクはどれくらいかを、治療開始前に高い精度で予測できるようになるかもしれません。まさに究極のオーダーメイド医療です。

- 感染症との戦い方を変える 新型ウイルスが発生した際、そのウイルスの遺伝子情報を空港やクリニックで即座に解析。感染拡大の防止や、ワクチン・治療薬の開発が、今までとは比較にならないスピードで進む可能性があります。

- 災害現場での迅速な身元確認 大規模な災害時、ご遺体の身元確認は非常に困難な作業です。このデバイスがあれば、現場で迅速にDNA鑑定を行い、ご家族の元へ一刻も早くお返しする手助けができるようになるかもしれません。

そして何より、このデバイスは小型で低電力。将来的にはスマートフォンに搭載される可能性が示唆されています。 スマホをかざすだけで、その日の自分の健康状態や、アレルギーの原因物質、食べた食品の産地などが分かる…。そんなSFのような未来が、今回の研究成果の先に見えてきます。

出典情報

- 研究成果発表元: 大阪大学, 東京大学, 産業技術総合研究所 共同プレスリリース

- 掲載誌: ACS Nano (2025年7月30日オンライン版)

- 論文タイトル: On-Site Unzipping of Single-Molecule DNA in a Spot-Heated Nanopore

- 著者: Makusu Tsutsui, Wei-Lun Hsu, Kazumichi Yokota, Yuki Komoto, Hirofumi Daiguji, Tomoji Kawai

- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.5c09740

コメント